- バイトあれこれ

- 2025/03/11

「探究とは、ひらめきを形にすること」。千葉大生が語る、新たな教育のカタチ

探究メンターインタビュー:千葉大生が語る、探究を「ひらめき」から始める方法

「探究学習」は、自ら問いを立て、答えのない学びを深めていく、これからの教育の中心となる科目です。しかし、何から始めたらいいか分からず、立ち止まってしまう生徒も少なくありません。

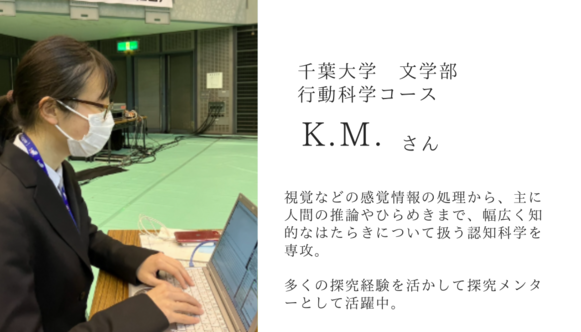

今回は、探究メンターとして活躍されているK.Mさん(千葉大学在籍)に、探究メンターとしての日々の想いや、探究メンターならではの魅力についてお話を伺いました。

「探究」とは、ひらめきを形にするプロセス

まず、K.Mさんにとっての「探究」とは何ですか?

最初は不明瞭な疑問を、徐々に明確な問題に整理していくことだと考えています。一度調べてみて、そこから生まれた新たな疑問を別の視点から再度調査する。そうして核心に迫っていくのが探究的思考だと思います。

K.Mさんご自身は、どのようにして探究スキルを身につけましたか?

小・中学校では自由研究に力を入れ、高校では理科部に所属していました。主に実験を通して探究活動を行っていましたが、文献の調べ方などには苦労しました。

大学で図書館情報学を学び、知識を得てからは、探究の「考え方の枠組み」を重視するようになりました。今は、生徒さんたちが、問いの立て方や枠組みの構築でつまずかないようにサポートしています。

探究コンテンツづくりで直面した、生徒たちの本音

探究コンテンツづくりを始めたきっかけや、その特徴について教えてください。

私自身が、「自分の疑問を追究し、それを発表する」ことに興味があったからです。

最初は、自分が経験した実験やデータのまとめ方といった技術を伝えるものだと考えていました。しかし、実際に取り組んでみると、生徒たちは技術的なことよりも、**「どうやって興味を見つければいいのか?」「やりたいことをどう実現すればいいのか?」**といった、もっと根本的な部分で悩んでいることに気づきました。

そのため、コンテンツづくりでは「探究とは何か?」という根本から説明し、私の経験を交えながら、生徒たちが理解しやすいように工夫しています。

どのようなコンテンツづくりをされていますか?

「気になることを発見し、探究し、学びを発表する」までの一連の流れをサポートする教材をチームで作成しています。それを学校のカリキュラムや生徒さんの能力に合わせてカスタマイズしています。

共通しているのは、生徒が「自分たちの興味に基づいた探究を行う」ことを目指す点です。最初はテーマを選ぶこと自体が難しいので、「興味を持ったトピックを追究する」ワークショップから始め、そこから探究のテーマに落とし込めるようにサポートしています。

調べ学習もサポートしていますか?

はい。もちろんサポートしています。

学校によって進め方は異なりますが、月に1〜2回設定されている面談で、生徒さんの課題や行き詰まっている点について相談に乗るのが主な役割です。

例えば、調べ方が分からない生徒さんには、メンター自身の知識を活かして、検索サイトや図書館の活用方法などを具体的にアドバイスします。また、「何ができていないのか、わからない」という状態の生徒さんには、「今は何をやっているの?」と、原点に立ち返って一緒に課題を整理し、解決策を見つけるお手伝いをします。

実際に物事を深く探究した経験のあるメンターじゃないと難しいですよね?

その通りです。

基本的に、メンター自身も探究の経験がある人か、大学で研究をした経験がある人です。メンター1人ひとりの、研究の方法や専門分野が異なるため、それぞれが自身の経験を活かして生徒をサポートしています。

「困っていること」の、その先へ

探究メンターとして、生徒に対するイメージはどのように変化しましたか?

最初は、生徒が自分の悩みを言葉にしてくれるだろうと思っていました。しかし、実際に接してみると、自分の問題や悩みを言語化すること自体が難しいと感じている生徒が多いことに気づいたんです。

なので、アプローチ方法を大きく変えました。

最初は「何に困っているのかな?」と尋ねていましたが、今は**「相談したいことは具体的に決まってるかな?それとも、とりあえず何か話したいかな?」**という会話から始めるようにしています。生徒が今何に取り組んでいるのか、どんなことに悩んでいるのかを一緒に整理し、目標を立てていくようにしています。

生徒との関わりで心掛けていることはありますか?

私が常に心掛けているのは、生徒が言いたいことと実際に発言していることが必ずしも一致しない可能性があるということを意識することです。

生徒が曖昧な表現を使った場合には、メンター側が複数の解釈を提示し、本当に言いたいことに辿り着けるようにサポートします。

例えば、魚について調査したいという生徒がいた場合、メンター側から「それはペットとしての魚?それとも食材としての魚?」といったように、複数の解釈を提示し、生徒が本当に言いたいことにたどり着けるように手助けします。そして、生徒自身が最終的に決定できるように、丁寧に確認しながら相談に乗っています。

思い出に残っているエピソード

生徒との関わりで思い出に残っている体験はありますか?

一番心に残っているのは、最初の探究テーマを決める段階で、2つのテーマで迷っていた生徒さんをサポートした時のことです。

面談を重ねた結果、最終的に「大学生メンターと話して、このテーマに決めることができました」と言ってくれた時は、生徒の背中を押して、前へ進むきっかけを作れたことが本当に嬉しかったです。

また、研究を始めたばかりの頃は方向性に迷っていた生徒さんが、数週間後には面白いテーマや、内容の整理方法を見つけてきてくれた時も、生徒の成長を間近で感じられて感動しました。

大学生だからこそ、提供できる価値

大学生・大学院生がメンターをすることの意義は何だと感じますか?

先生ではない大人に相談できるという点で、親しみやすさがあることですね。

私が高校生の時に探究メンター制度があったら、もっと深い探究ができたかもしれません。大学生は、学問に入門したばかりだからこそ、生徒にとって親しみやすく、選択肢を提示することで有意義なサポートができると感じます。

他のメンターや先生とはどのようにコミュニケーションを取っていますか?

毎回の勤務でスプレッドシートに記録を残し、振り返りや次回の勤務に活かしています。先生とは、授業の後に「反省MTG」を行い、その日の生徒の様子の振り返りや次回の授業に役立てる点を話し合っています。また、授業が始まる前に、その日の進行方法について共有し、修正を加えるなど、定期的にコミュニケーションを取っています。

最後に、K.Mさん自身が取り組みたいことを教えてください。

メンターとしては、自身の知見を増やし、どんな生徒のテーマにも対応できるよう、引き出しを増やしていきたいです。そして、生徒の核心の悩みを引き出せるような、わかりやすく安心感のある話し方ができるメンターになりたいです。

コンテンツづくりに関しては、生徒の反応や日々の振り返りを活かして、より良いプログラムを提供していきたいですね。

あなたの探究経験を、誰かの力にしませんか?

K.Mさんのインタビュー、いかがでしたか?

探究メンターの仕事は、あなたの専門性や探究経験を活かし、生徒一人ひとりの可能性を広げる、やりがいのある仕事です。オンラインで、あなた自身のペースで働けるのも大きな魅力です。

ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ下記から詳細をご覧ください。あなたからのご応募をお待ちしています!

探究メンターの募集要項

- ◎勤務地

オンラインのため勤務場所は問いません!全国どこからでもOK

※一部、学校実施のプログラムもあります。

◎勤務時間

週1・1時間から勤務OK!

レギュラーシフト無し!

※毎月公開される勤務案件に対して、ご自身の都合に合わせて勤務が可能です。

◎給与

・時給1,530円~

※交通費全額支給

※昇給あり- ◎応募条件

- ・4月時点で大学もしくは大学院に所属している方

人気バイトランキング

人気バイトランキング